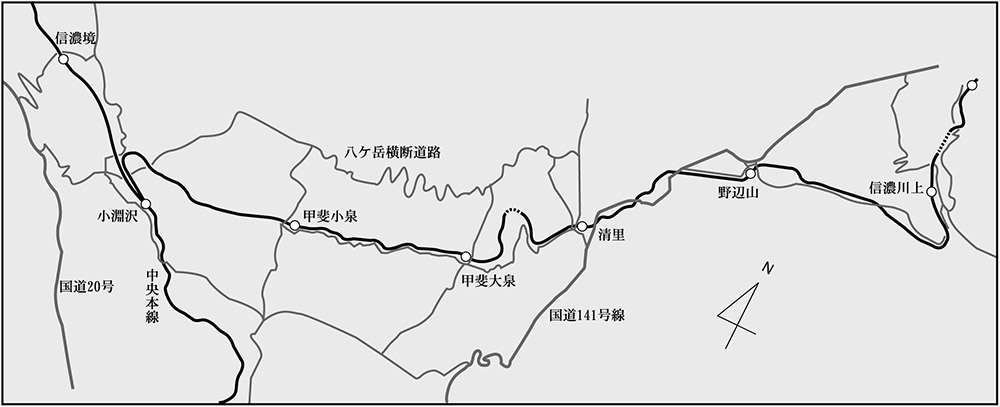

1970年、ヴェトナム反戦、日米安保闘争と世の中が騒然とする一方、大阪万国博が開かれ日本は経済大国へと踏み出していった頃だ。日本の経済成長は進みそれまで高嶺の花だった車、マイカーが手に入るようになって生活が豊かになったように思えた頃でもあった。 その後、列島改造で国土は急変し、公害も深刻になってゆく。 小海線沿線、小淵沢から信濃川上にかけての八ケ岳高原の1970年代初頭はまだまだ開発の手もそれほど届いてなかった。開拓農家の慎ましい生活が有り、ようやくとれた休日を楽しむ都会の働きバチ達のつかの間の休息地であった。

これらの写真を撮った70年代から10年ほど経った80年代初め、小海線を再訪取材したことがあった。下の写真を撮った泉郷で同じようなアングルでキハ52を撮ろうとしたのだが、場所が見つからない。記憶をたどりながら何度もそれらしい場所を探すのだがかつての素晴らしい展望は手に入らない。途方に暮れて歩いていると、木立の間からちらりと線路が見えるではないか、そうだ!この場所がそうだったのだ。あたりの木々が生長して今では完全に視界を遮る林になってしまっていたのだ。ついこの間のように思えた10年間でいろいろなことが変わってしまっていた。

さらに驚いたのは清里の駅だ。どこといって特徴のない簡素な木造の建物だったのだが、

風雪に洗われて木目の浮き出た駅舎は良く手入れされ、この土地の厳しい気候と人々の暮らしぶりを良く物語っていた。

凛とした木造の駅舎はコンクリートの塊となってしまい、数軒の商店が有るだけだった駅前は、無性格な建物がひしめきあい都会の喧騒がそっくりそのままこの高原の一角に再現されていた。 嘆いてみてもしょうがないのだが、便利で豊かになった生活のかわりに失ってしまったものも多い。撮影にしても、今ではモータードライブは普通だし高性能なレンズが簡単に手に入るようになった。車で出かければ駅間を長距離歩く必要もなく、風雨にさらされることなく快適な空間で列車待ちができるわけだ。しかし、かつてとぼとぼと線路際を歩き雨に濡れながらようやく撮った一カットに格別の愛着を感じることがあり、便利な今様カメラより扱いの大変なクラシックカメラの方が撮影していて面白いのは何故だろう。

蒸気機関車とは考えてみると本当に不思議なものだと思う。本来は縦であったボイラーを無理やり横にして車輪をつけて走らせてしまったのだから。効率が悪く扱いの不便な機械でありながら魅力があるのはどうしてだろうか。

1970年頃、それは僕の青春時代と重なるから特にそう感じるのかもしれないが、あの頃の生活の中で生きていた蒸機たちがたまらなく愛おしく感じることがある

この年のゴールデンウィークには通常の新宿から直通する臨時列車に加えて小淵沢〜野辺山間に混合列車が運転された。 観光目的の列車だったが数両の雑貨車の後ろに客車を一両つなぎ、往時を再現していた。 泉郷から見た情景、甲斐駒から北岳まで姿をあらわした気持ちの良い朝だ 甲斐大泉 C56 1972年5月3日

単式のコンプレッサ、華奢な造りの弁装置、小型機らしい魅力が満点。 小排気量で排気膨張室を持たないこのカマが勾配区間をゆっくりと登る時のブラストは小太鼓を叩くような乾いた可愛らしい音だった 野辺山 C56150 1970年7月20日

新宿を0時40分に出発して7時31分に野辺山駅に到着した「八ケ岳高原」。72年当時の時刻表を見てみると小淵沢〜野辺山間23.4kmを臨時"急行"「八ケ岳51号」は1時間20分で走っている。 表定速度は17.5km。急勾配区間の蒸機列車の"速さ"がお分かりいただけると思う。 ちなみに客車はオハ級3両で換算10.5車、ほぼ牽引定数一杯だったはずだ 野辺山 C56144 1970年7月21日

力行していても焚き方がうまいと煙は見えず、夏の蒸機はなかなか絵にならない。 高原野菜輸送で忙しい一日、午後になって積乱雲が出てきた。これぞ夏のショット、と喜んだがこの後夕立でずぶ濡れになる 野辺山 C56159 1971年8月29日

甲斐駒、南アルプスのパノラマを期待して小淵沢の大カーブに来てみたが、夏の朝の湿気で全く展望は利かない。

寄りで撮ってもつまらない。列車は逆光シルエット、トウモロコシの葉っぱのてかりが面白く、苦し紛れに撮った混合列車のショット

野辺山 C56 1972年8月

標高1345.67m、野辺山は国鉄駅の中で最も高い所に有る駅だ。こちらは覚えやすい数字なのだが、最高地点は清里寄りに2kmほど行った所で1375m。

霧の朝、二人の「少年」は何を語っているのだろう 野辺山 1970年9月

以上が 「Jトレイン」 vol.02 (2001年6月刊)に掲載した内容です

以下に6点写真を追加します

よく晴れた冬の朝、端正な「甲斐駒ケ岳」をバックに貨物列車がやって来た 小淵沢 C56159 1972年2月

まだ観光客は少なく、地元の開拓農家の人々が主な利用者だったころ 清里 C56159 1972年2月

八ケ岳を背景に走る臨時の混合列車。里ではもうとっくに桜は散り新緑の季節になったが、こちらはまだ初春の風景。短い夏を前に農作業がようやく始まった 野辺山 C56 1972年5月3日

甲斐大泉から清里に向かう。川俣川の渓谷を抜けて左に大きくカーブすると念場原の広々とした高原に飛びだす。南アルプスから遠くに富士山まで望める絶好の展望台だ。しかし、列車の走行写真を撮ろうとすると付近には足場になるところは無く、線路端でいくら背伸びをしたところでこの素晴らしい風景をモノにすることはできなかった。今ならば、足場を組んで、ということもできたのだが当時は思いもよらぬことだった。右後は「甲斐駒ケ岳」、小淵沢で見た姿とは大分変ってきた 清里 C56144 1971年2月19日

夏の高原野菜輸送の途中、信濃川上駅で対向列車を待つ C56125 1971年8月28日

黄金色に輝く秋の落葉松も美しいが、芽吹き始めたころの柔らかい緑色の小さな若葉もかわいらしい。ここ信濃川上は千曲川の源流も近くにあり、山深く静かで美しい山村が点在していた 信濃川上 C56 1972年5月5日

小海線の全通開業は1935(昭和10)年。満州事変が起こり満州国が"建国"され、泥沼の戦争へと導いた日支事変が起るちょと前のことだ。

僕がここに掲載した写真を撮ったのが1971、2年頃、蒸機列車の運転が廃止されたのが72年10月、全通から36、7年後だった。そして今年現在では開業から78年経ったわけで、いや、考えてみればこちらも歳をとるわけだ。

1990年代に朝日新聞社のアーカイブスで開業当時の写真を見て驚いたことがある。当時でも珍しい空撮による大俯瞰写真で、多分鉄橋と川の形状からすると清里〜野辺山間の最高地点付近だと思うのだが、木造客車と貨車を連結して高原を走るC56の姿が写っていた。驚いたのは沿線にほとんど樹木がなく荒涼とした石ころだらけの"原野"が遠くまで拡がっていたことだ。

僕が見て撮影した"わずか"30数年前はこうだったのか。さぞかし展望は良かったのだろうなという多少不謹慎な羨ましさと、もちろんその間には悲惨な戦争があり、過酷な戦後時代があったにもかかわらず植林、開拓のご苦労努力のお陰で緑豊かな大地に生まれ変わったわけで、物事の変化の大きさが印象的だった。一年一年の変化はそう大きくないのだろうが、年月を重ねるという行為の凄さを実感したものだ。

本文でも書いたのだが、僕自身が撮影していたその10年後に再訪した時ですら景観は変っていて同じ場所を見つけられなかったほどだから、30数年という年月の長さはいかばかりであろうかと思う。

さて、それからもうすでに40年。最近の地図を見ただけでも、僕の知らない道が何本も開通していて大きく様変わりしている様子が手に取るように分った。

1980年代半ば頃までは川上村付近のダートの山道を走るのが面白くて何度も通っていたのだが、多くが舗装道路に変ってしまい魅力もなくなって、ここのところとんとご無沙汰だ。

行ってみたいような気もするし......行かずに昔のイメージを壊さないほうが良いかな、という気もするし.......ちょっと複雑な気分だ。

小海線 ......完